名称

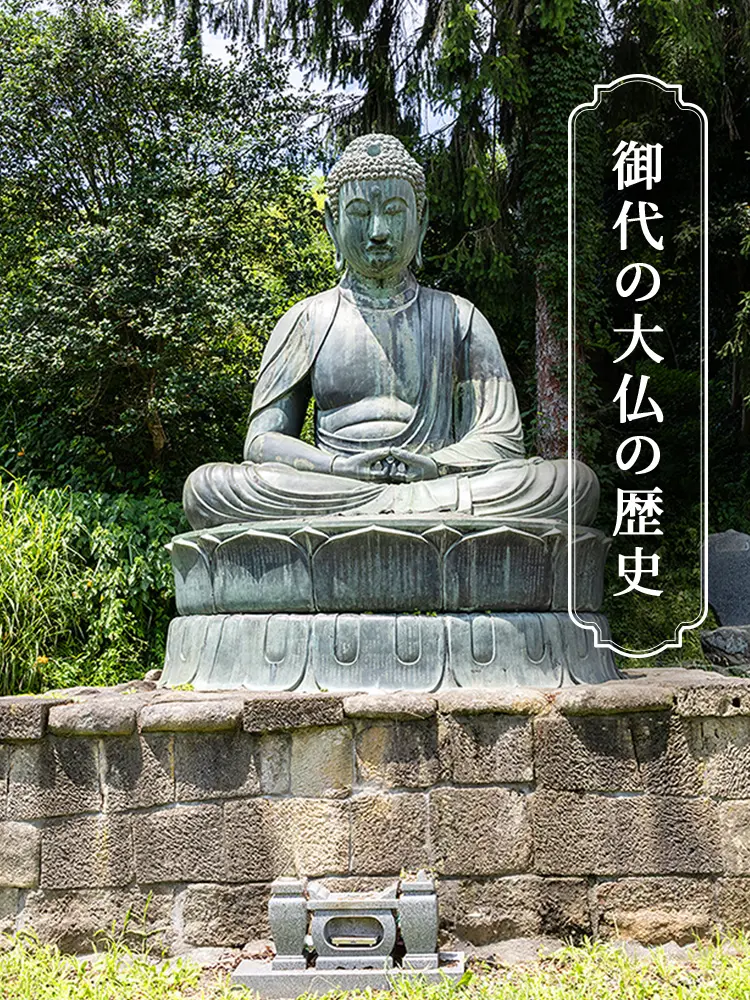

銅造阿弥陀如来坐像(御代の大仏)

データ

寺院名:熊野山 光西寺

宗派:臨済宗

制作年:安永7年(1778)

法量:高さ2.76m、台座含めると3.63m

指定:いわき市指定有形文化財(彫刻)

仏像の由来や製作年、製作者、寄進者の名などを記した銘文が刻まれた台座

仏像の由来や製作年、製作者、寄進者の名などを記した銘文が刻まれた台座銅造阿弥陀如来坐像

地域の人々から「御代の大仏」とも呼ばれ古くから親しまれています。仏像の大きさは、高さ2.76m、また台座の部分を含めると3.63mにも達する大きさです。

尊顔は少し面長で、鼻筋が通り、目にはかすかな笑みをたたえています。

台座の蓮弁には、仏像の由来や製作年、製作者、寄進者の名などを記した銘文が刻まれています。

今日に至るまでの経緯が明らかにわかる仏像はほかにあまり例がなくその意味でも大変貴重な文化財です。

多難だった仏像建立

時は江戸時代中期。

光西寺の中興の僧「禅法上座」が仏像の造立を発願し、宝暦2年(西暦1752年)に全国をまわって喜拾を呼びかけました。

しかし、宝暦10年(西暦1760年)、志なかばにしてこの世を去ってしまいました。

その後、明和2年(西暦1765年)より喜拾が再開され、江戸日本橋の豪商「村田治右衛門」、上野国伊勢崎の「竹内荘兵衛」などの尽力により、明和4年(西暦1767年)に仏像は完成しました。

仏像の製作者は江戸神田の御鋳物師「木村将監安忠」です。

仏像の安置も容易ではなかった

しかし、残念なことに仏像が完成されても、すぐにはこの地に建立されず、数年間も打ち捨てられていましたが、安永5年(西暦1776年)小名浜中島の「金城六平大」が願主となり、地元御代村はじめ小名浜代官所の役人や小名浜の豪商であった「小野四郎右衛門」、「立花四郎右衛門」など多くの人々の協力によって現在の地に安置されました。

基壇の工事は小名浜中町の石工「長瀬丈右衛門」の手によって行われ、また天保12年(西暦1841年)11月には平の「儀右衛門」などにより基壇の修復工事が施されました。

東日本大震災も乗り越えた

東日本大震災にて頭が取れてしまいましたが、皆様の協力を頂き2011年12月17日に修復しました。