光西寺の由来

文禄4年(1595)に行われた太閣検地帳に寺の名があり、それ以前に天初和尚が開山したと伝えられています。

享保年間(1716~35)頃、出羽国山形県鶴岡の善宝寺で修業した禅法禅師は、寺の再興を平藩主内藤政樹に訴え、寛保2年(1743)10月24日に中興開基になって再建したのが、今の光西寺で、地蔵堂はその時建てられたものです。

今は光西寺となっていますが廣済寺が正しい寺号で、大正2年(1913)の棟札に誤って光西寺と書いてしまい、光西寺としたが、正しい「廣済寺」まで気がつかず、文化財の所有者に「光西寺」で登録された為、この文字の寺名になったということです。

本堂

現在の本堂は明治12年5月相子島にあった本堂を、当時のお金で金拾円で譲り受けたことが記された寺買渡し證が平成9年3月15日に発見されました。

2017年3月に外観の改装工事が終わりました。

地蔵堂

写真は地蔵堂の外観のみですが、地蔵堂の内部は、天井が傘を広げた形に造られており雲画が施され、須弥壇には中央に地蔵菩薩、向かって左に子安観音、右に不動尊がそれぞれ厨子に納めて祀られております。

年に一度、地蔵講を行い祭祀しております。

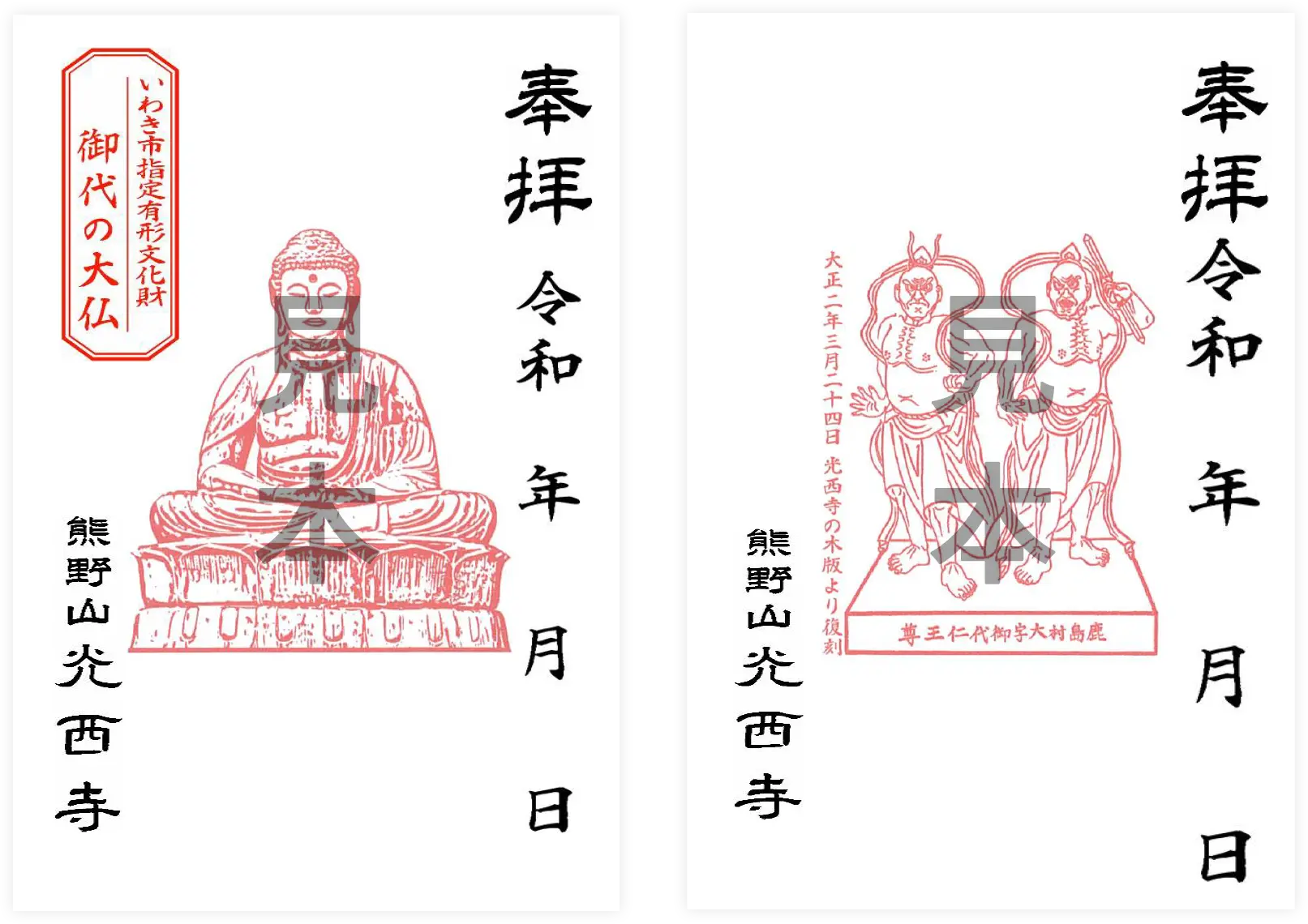

現在の新しい山門に移設した仁王像

山門(桜門)

老朽化と2011年3月11日の東日本大震災により桜門を解体。仁王様の安置を優先に小さめに建設し、山門および地蔵堂までの参道を令和2年4月15日に新たに建設し完成いたしました。

昔は山門の格子にわらじがぶら下がっていました。

毎年1月24日の地蔵講でわらじを奉納する習わしによるものだったそうです。

わらじ信仰というものは、足の具合が悪くならない様に足の健康を願って奉納するものです。

毎年、新しく作ったわらじの片足分だけ持ってきて、この桜門の格子に掛け、昨年の分とあわせて一足にするのです。

そして帰り際に古いわらじの片足分だけを持ち帰り、自宅の玄関脇に下げて置くとわらじが厄除けの働きをして、一家揃って無病息災になるといわれているものです。

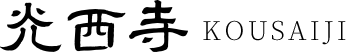

御朱印について

光西寺では、御朱印をお授けしております。ご希望の方はお気軽にお申し付けください。

光西寺のご住職による読経をお聴きいただけます。